新型コロナウイルス感染症による様々な自粛を余儀なくされる状況からスタートした2021年も、残り僅かとなりました。

学校教育の面では、GIGAスクール構想による1人1台の学習者用PCや校内ネットワーク等の整備が進み、PCを持ち帰りオンライン授業に参加するなどの試みが各地で実施されました。

従来のロードマップから振り返ると、内容を大きく変化させた「新学習指導要領」の全面実施期間(2020年度:小学校、2021年度:中学校、2022年度:高等学校)が中盤に入り、多くの学校で、授業の在り方や評価の観点や方法を変えていく(より良く改善していく)試みが本格化し始めた1年だったのではないでしょうか。

【学習指導要領=小・中学校や高等学校の子どもたち(児童生徒)の学びについて示した基準】

となるわけですので、私たちの業務としても、「新学習指導要領に対応した教員研修」の機会が増え、実践の具体化を支援するために、新しい授業デザイン、ICT活用、学習評価などと向き合い続けた1年となりました。

そうした中で、新学習指導要領の内容について、子どもたちや先生だけではなく

「保護者の方」もっと言えば【全ての大人に知ってもらいたい】

できれば【生活や仕事の中に取り入れてもらいたい】と思うようになりました。

同時に、自分たちの生活や仕事においても十分有効な内容であることを実感するようにもなりました。

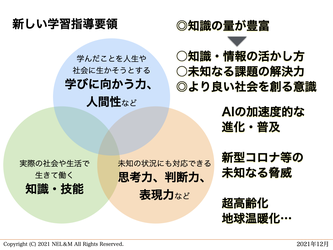

新学習指導要領の中身をイメージ図で表すと、左のようになります。(細部は割愛しています)

実際の社会や生活で生きて働く

「知識・技能」

未知の状況にも対応できる

「思考力・判断力・表現力」

学んだことを人生や社会に生かそうとする

「学びに向かう力、人間性」

これら「三つの柱」を育むために必要な

「学習の基盤となる資質・能力」として

「言語能力」「情報活用能力(情報モラルを含む)」「問題発見・解決能力等」

というものが示されています。

子どもたちが、新しい学び(授業など)や、新しい環境(1人1台PCなど)によって、これらの「資質・能力」を高め、より良い社会を目指して活動し、問題や課題を解決しながら社会を支えてくれる。

そういう未来を見据えた内容であることがお分かりいただけると思います。

とはいえ、そういう社会が実現するには、短く見積もっても5〜10年かかりそうです。

目の前の社会を眺めてみると

新型コロナのような未知の課題だけではなく、AIの加速度的な普及や進化、少子化・超高齢化社会、地球温暖化、、、

従来とは異なる様々な問題や課題が山積している状況です。

新学習指導要領が示す「三つの柱」や「学習の基盤となる資質・能力」は、目の前の問題や課題に対応するためにも有効なものではないでしょうか。

子どもたちが成長することを待つのではなく、大人自身もこうした視点や考え方を取り入れていくことができれば、

先ず私たち大人がより良い社会を創り

より良い社会を子どもたち世代に受け渡し

子どもたち世代がさらにより良い社会を創っていく

というプラスのサイクルが回り出す明るいイメージが湧いてきます。

学習の基盤となる資質・能力

「言語能力」

「情報活用能力(情報モラルを含む)」

「問題発見・解決能力等」

2021年は、これらの資質・能力が、日々の生活や仕事の中でも有効だということを実感する機会が増えた年でもありました。

大人が生活や社会に取り入れるための捉え方や例などについて、書いてみます。

「言語能力」

オンライン会議やテレワークなど、新たなワークスタイルが広がったことで、コミュニケーションの課題が指摘されることも目にします。

その背景には「対面による感覚や雰囲気や熱意などの共有ができない」というジレンマがあるようです。言語化できないことで伝達が上手くいかない、と捉えることもできますが、本当に言語化できない内容なのでしょうか?

言語化するための資質・能力に課題があるとしたら?

言語能力を高めるためには「多様な言語活用の機会」が大切です。会話の内容、会話相手の多様性もあれば、口頭で説明する機会や聞く機会などの多様性も必要でしょう。

言語能力の基本となる、読書の習慣。年間に何冊の本を読んでいますか?

文章を書く機会はどうでしょうか?

書籍や論文の執筆の機会がある方は、言語能力も相当に高いと思われますが、

「文章を書くことが殆どない」という生活が常態化しているのであれば、このブログのような形で「文章を書く」機会をつくることも有効です。日記など私的な文書でも良いでしょう。

口頭では「あれ・これ・それ」で済ませてしまうような抽象的な表現も、明確に言語化して文脈を意識した文章を書いたり、構成できると良いと思います。

話す、聞く、読む、書く、という機会を増やしたり、多様化させることで「言語能力」が高まり、言語化が進みます。オンライン会議やテレワークでのコミュニケーションの課題も減っていくでしょう。

期日がある業務や複雑な業務に関する部分では寧ろ、口頭による曖昧性が残るコミュニケーションよりも、文書(テキスト)を中心とした明確で具体的なコミュニケーションの方が有効ですし、

TELよりもメールやチャット、口頭より資料

という形で、齟齬が少ない情報共有や意思決定の合理化が期待できます。

「情報活用能力(情報モラルを含む)」

これについて意識したことはありますか?

何気なく活用しているパソコン、スマートフォン、インターネットなども、少しの意識で活用の幅が広がります。

ネット検索、ニュースサイト(アプリ)、SNS、動画視聴、などパターン化した情報活用に止まっているのであれば、例えば「検索するキーワードを2つ入力して絞り込む」「ニュースサイト(アプリ)の配信元(者)をチェックする」「複数のSNSを使い分けたり、ハッシュタグ(#〜)を使って情報を分類する」「動画を撮影したり編集したりする」という部分だけでも、情報活用の中身が多様化しますし、そこから得られる知識や情報、知恵(知識や情報の使い方)も増えてくると思います。

ICTスキル面では、プログラミングにチャレンジしたり、タイピング検定を受けたり、ソフト操作の本を買って基礎から学び直すことなども、非常に有効です。

情報活用の内容が多様化し、ICTスキルもある程度身についていたら、

「情報を組み合わせる→情報を発信・共有する」ということも良いと思います。ブログでもよければ、社内の資料でも良いでしょう。これまでと違う情報の提供方法を考えて実行してみましょう。

情報源を見定めるスキルが身に付いて来れば「情報を評価する」ことも出来るようになります。

嘘の情報に振り回されず、より良い情報を精査して発信できれば、情報の価値を高めることにもつながります。

「問題発見・解決能力等」

その原動力は「なぜ?どうして?」という、子どもの頃と同じ、好奇心・探究心です。

大人になっても、こうした問いの姿勢を持ち続けていることは、とても素晴らしいことだと思います。

分からないことについて、知ろうとする。考えようとする。という姿勢が無ければ、

「面倒くさい」といった思考停止や

「誰かが考えてくれるはず」といった他力本願が身に付いてしまいます。

その結果、問題の解決が先送りにされるケースが増えていきます。

これは日本社会の大きな問題の一つのように感じます。

素直に「なぜ?どうして?」「どうすれば良いだろうか?」を考え、「より良くしよう」とする想いを大切にし行動できれば、それだけで様々な問題が減ってくかもしれません。

子どもの頃に多くの人が持っていた「なぜ?どうして?」

これを蔑ろにせず、学びのチャンスと捉えて楽しむような子育てや生活を大切にしましょう。

「どうすれば良いだろうか?」→ 解決策を考える

「より良くしよう」→ 試行錯誤を繰り返す

「上手くいきそうだ」→ 良い方法を広く伝える

こうした「問題発見・問題解決」のプロセスが身につくと、生活や仕事の問題や課題が解決されるケースが増えていきます。

この時に、どうしても「正解」を求めたくなるかもしれませんが、未知なる問題の解決策に「正解」は用意されていません。

「確からしい方法を創出する」ことこそが唯一の道です。

このプロセスでは自ずと、

「言語能力」「情報活用能力(情報モラルを含む)」「問題発見・解決能力等」

が試され、

実際の社会や生活で生きて働く「知識・技能」

未知の状況にも対応できる「思考力・判断力・表現力」

学んだことを人生や社会に生かそうとする「学びに向かう力、人間性」

が育まれていることでしょう。

そして、

学ぶということは座学での暗記中心ではなく、体験を通して「できる」を増やすこと。

だということが実感できると思います。

生活や仕事の中に「新学習指導要領」の内容を取り入れることで、

2022年が皆様にとって、社会全体にとって素晴らしい1年になることを願っています。